Ouganda

2020

Dans le cadre d’un programme d’auto-dépistage du VIH mis en œuvre en Ouganda, des hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes (HARSAH) ont été formés en vue de distribuer des tests d’auto-dépistage du VIH aux membres de leurs réseaux sociaux et sexuels. Le programme consistait à montrer comment utiliser le test d’auto-dépistage du VIH, à fournir des conseils aux personnes qui devaient l’utiliser, et à faire en sorte que celles dont le résultat était positif puissent passer un test de confirmation de l’infection par le VIH et recevoir un traitement. Il a été établi que la distribution de tests d’auto-dépistage du VIH par des pairs a permis de détecter sensiblement plus de cas non diagnostiqués d’infection par le VIH que l’approche standard (5,6 % contre 2,7 %), et de rejoindre plus de personnes n’ayant jamais passé de test de dépistage du VIH et d’HARSAH qui n’en avaient pas passé au cours des six derniers mois.

Description du programme

Quinze HARSAH (les pairs) ont été formés en matière de techniques d’auto-dépistage du VIH, ce qui inclut l’interprétation des résultats du test OraQuick. En outre, les pairs ont reçu une formation concernant les aspects suivants :

- Comment résoudre les difficultés susceptibles de survenir pendant le déroulement du test.

- Quels conseils donner aux personnes qui passent le test.

- Le test de confirmation.

- Comment résoudre tout malentendu lié aux résultats des tests.

- Comment faciliter l’accès aux services de lutte contre le VIH.

Chaque trousse d’auto-dépistage du VIH contenait des illustrations expliquant le mode d’emploi du test, de l’information sur le délai d’obtention des résultats, et des indications concernant leur interprétation. Après avoir reçu leur formation, les pairs ont été invités à utiliser le test d’auto-dépistage suivant les instructions fournies, afin de démontrer qu’ils avaient compris les modalités d’emploi.

Après avoir signé une entente de confidentialité, les pairs ont reçu dix trousses d’auto-dépistage du VIH à distribuer aux membres de leurs réseaux sociaux et sexuels. Le programme cherchait à rejoindre les HARSAH qui n’avaient pas passé de test de dépistage du VIH durant les six derniers mois.

Les pairs ont fourni une trousse d’auto-dépistage aux participants, mais ces derniers n’étaient pas tenus d’effectuer le test en présence du pair ni de lui en révéler les résultats. Les participants qui ont reçu une trousse ont été contactés par téléphone ou invités à se présenter dans un centre de test une à deux semaines après l’avoir reçue pour savoir s’ils l’avaient utilisée. Si une personne refusait le test d’auto-dépistage, elle était invitée à expliquer les raisons de sa décision.

Si les participants ayant obtenu un résultat positif au test en informaient leurs pairs, ils étaient orientés vers un organisme local afin de passer un test de confirmation. Si le résultat du test de confirmation de l’infection au VIH était positif, les participants étaient orientés vers des services de lutte contre le VIH. Les pairs pouvaient également accompagner les participants passer le test de confirmation et être pris en charge par des services de lutte contre le VIH si les participants leur révélaient leurs résultats.

L’approche axée sur la distribution de trousses d’auto-dépistage par les pairs a été comparée avec les soins habituels, ou « approche de dépistage au clair de lune », qui consistait à faire passer un test de dépistage du VIH le soir dans les points de rencontre des HARSAH suivant les méthodes classiques.

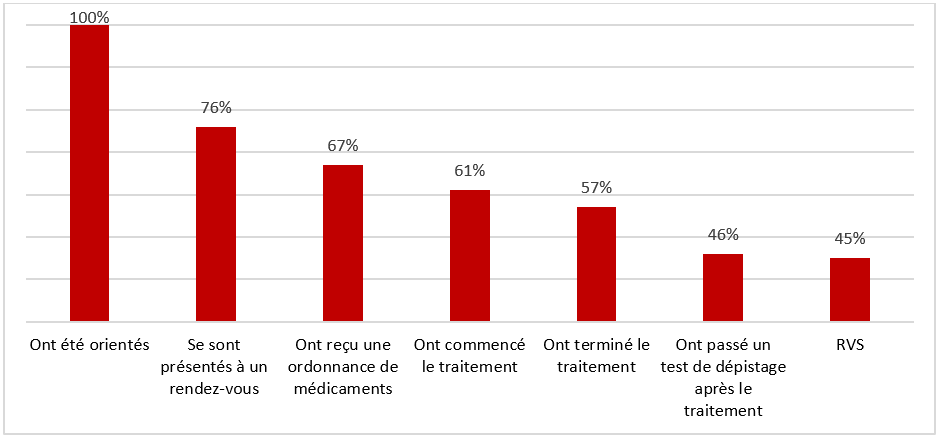

Résultats

Les pairs ont distribué 150 trousses d’auto-dépistage du VIH, et 95 % des personnes ayant reçu une trousse (143) ont effectué un test d’auto-dépistage du VIH.

- 94 % des participants ont été conseillés (après avoir passé le test) par le pair qui leur avait remis la trousse ou par un pair de l’établissement de santé affilié.

- 61 % des participants ont passé le test de dépistage seuls.

- 39 % des participants ont passé le test de dépistage avec l’aide ou en présence d’un pair.

- 32 % n’avaient jamais passé de test de dépistage du VIH.

Huit participants (5,6 %) ont obtenu un résultat positif au test d’auto-dépistage du VIH. Les huit ont divulgué les résultats de leur test aux pairs, et les huit ont eu accès à des services grâce auxquels ils ont passé un test de confirmation et entamé un traitement antirétroviral.

À titre de comparaison, 147 HARSAH ont bénéficié de l’approche de soins habituelle durant la période d’étude, et quatre infections par le VIH jusque-là non diagnostiquées ont été dépistées. Une comparaison entre le groupe ayant reçu les trousses d’auto-dépistage du VIH et le groupe ayant reçu les soins habituels a révélé une différence statistiquement significative quant au nombre d’HARSAH ayant obtenu un résultat positif au test de dépistage du VIH (5,6 % et 2,7 % dans chaque groupe, respectivement).

Qu’est-ce que cela signifie pour les fournisseurs de services?

Cette étude montre que la distribution de tests d’auto-dépistage du VIH est faisable et acceptée par les personnes concernées. Ces résultats sont analogues à ceux d’études comparables menées au Royaume-Uni et aux États-Unis. Les fournisseurs de services pourraient envisager des moyens novateurs d’utiliser les tests d’auto-dépistage du VIH s’ils sont approuvés au Canada. Il peut s’agir non seulement de moyens de favoriser la distribution de tests d’auto-dépistage du VIH par les pairs, mais aussi des moyens pour que ces derniers en promeuvent l’utilisation, et facilitent l’accès des personnes ayant obtenu un résultat positif à des services comprenant un test de confirmation et un traitement contre le VIH.

Ressources connexes

Le transfert des tâches dans les services de dépistage du VIH – examen des données probantes

Dépistage rapide du VIH au point de service : Un examen des données probantes – examen des données probantes

Projet de dépistage du VIH par les pairs – étude de cas

Référence

Okoboi S, Lazarus O, Castelnuovo B et al. Peer distribution of HIV self-test kits to men who have sex with men to identify undiagnosed HIV infection in Uganda: a pilot study. PLoS ONE. 2020;15(1):e0227741.