Entre 2012 et 2015, le Committee for Accessible AIDS Treatment (CAAT) – une coalition de plus de 30 organismes de services juridiques, de santé et de lutte contre le VIH – a réalisé l’étude d’intervention CHAMP.

L’étude CHAMP – qui signifie Community Champions HIV/AIDS Advocates Mobilization Project – avait pour but d’évaluer deux programmes de formation novateurs et culturellement pertinents visant à réduire la stigmatisation liée au VIH et à promouvoir la défense des questions relatives au VIH dans les communautés asiatiques, noires, et latino-américaines dans le Grand Toronto. Les programmes de formation s’inspiraient des leçons apprises lors de travaux de recherche antérieurs et d’activités d’engagement communautaire et de consultation.

Le VIH dans les communautés de minorités raciales et de nouveaux arrivants

Les communautés de minorités raciales et de nouveaux arrivants portent un fardeau disproportionné en ce qui concerne le VIH au Canada. Selon des données de l’Agence de la santé publique du Canada, 13,9 % des nouvelles infections recensées en 2014 l’ont été chez les nouveaux arrivants appartenant à des minorités ethnoraciales, qui ne représentent pourtant que 2,5 % de la population canadienne.1

Le risque élevé d’infection au VIH dans les communautés de minorités raciales et de nouveaux arrivants est associé à des facteurs complexes, dont un manque d’accès à des services inclusifs sur le plan culturel et linguistique, des facteurs de stress liés à la migration et à l’établissement, ainsi qu’à des expériences de discrimination croisée comme le racisme, l’homophobie et la stigmatisation liée au VIH.

La recherche a démontré que la crainte de stigmatisation et de discrimination liées au VIH décourage souvent le dévoilement, renforce l’invisibilité des personnes vivant avec le VIH, et perpétue le silence entourant les questions relatives au VIH/sida, en particulier dans les communautés de minorités raciales.2 Le manque de leadership visible chez les personnes vivant avec le VIH et d’alliés communautaires pour défendre les questions liées au VIH dans ces communautés empêche de fournir une éducation et un soutien efficaces pour la prévention du VIH. Cela renforce aussi le déni de la communauté quant à l’incidence négative du VIH, ce qui, en retour, renforce la stigmatisation et la discrimination. Cela crée des obstacles pour les personnes vivant avec le VIH qui tentent d’avoir accès à ces services, ainsi que des défis dans l’éducation à la prévention pour le public. C’est en réponse à ces besoins que le CAAT a lancé l’étude d’intervention CHAMP.

Les interventions CHAMP

CHAMP a recruté deux populations participantes parmi les communautés afro-caribéennes, asiatiques et latino-américaines :

- Des personnes vivant avec le VIH (qui n’ont pas encore occupé de postes de leadership dans le secteur du VIH)

- Des dirigeants communautaires séronégatifs provenant des milieux confessionnels, de justice sociale et des médias, notamment des dirigeants d’organismes confessionnels, des pasteurs, des imams, des militants interconfessionnels, des fournisseurs de services, des militants provenant d’organismes et regroupements syndicaux, de santé, d’immigration, d’établissement et de mouvements de lutte contre la pauvreté et le racisme, des journalistes, des membres des médias sociaux et des artistes créateurs, ainsi que des étudiants et des dirigeants jeunesse provenant de tous ces secteurs.

Nous avons élaboré deux programmes de formation sur la réduction de la stigmatisation : Acceptance Commitment Therapy (ACT ou thérapie d’acceptation et d’engagement) et Social Justice Capacity Building (SJCB soit Renforcement des capacités en matière de justice sociale ou RCJS). Nous voulions découvrir si le programme de Renforcement des capacités en matière de justice sociale parviendrait, à lui seul, à réduire efficacement la stigmatisation liée au VIH et si une combinaison des deux programmes mènerait à une plus grande réduction de la stigmatisation et à la promotion du militantisme.

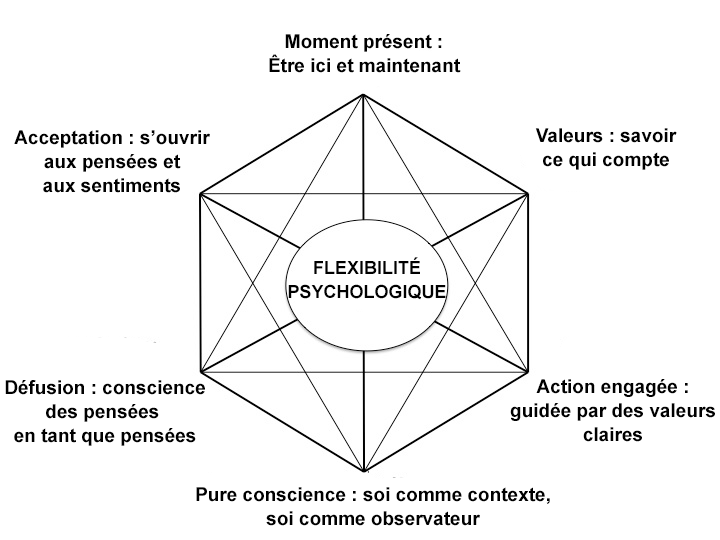

ACT est un programme de formation de quatre jours et demi qui favorise l’autosensibilisation et l’ouverture aux pensées et sentiments, y compris les sentiments non désirés comme la peur, la honte et la stigmatisation liée au VIH. Il utilise des activités d’apprentissage pratiques pour rehausser la capacité des participants à renoncer à leurs identités « fusionnées » par la socialisation, à mettre l’accent sur ce qui compte réellement pour eux et à prendre des mesures concrètes pour atteindre les objectifs de vie qui sont importants pour eux. Dans les séances du programme ACT, les participants ont d’abord pris connaissance des concepts clés d’ACT, qui comportent six dimensions3,4 (voir la Figure 1).

Grâce à une série d’exercices expérientiels et de pleine conscience, les participants réfléchissent à la nature aléatoire du jugement et de la stigmatisation, prennent conscience de leurs propres stratégies d’évitement et de contrôle en réponse à la stigmatisation, et acquièrent des compétences qui leur permettent d’observer leurs expériences d’un point de vue nouveau. La formation aide aussi les participants à se concentrer sur le moment présent, à reconnaître leurs pensées comme telles, à clarifier leurs propres valeurs fondamentales et leurs aspirations de vie, et à élaborer des plans d’action guidés par leurs valeurs. Les activités de formation d’ACT aident les participants à maintenir le cap malgré les défis divers, la stigmatisation et les distractions.

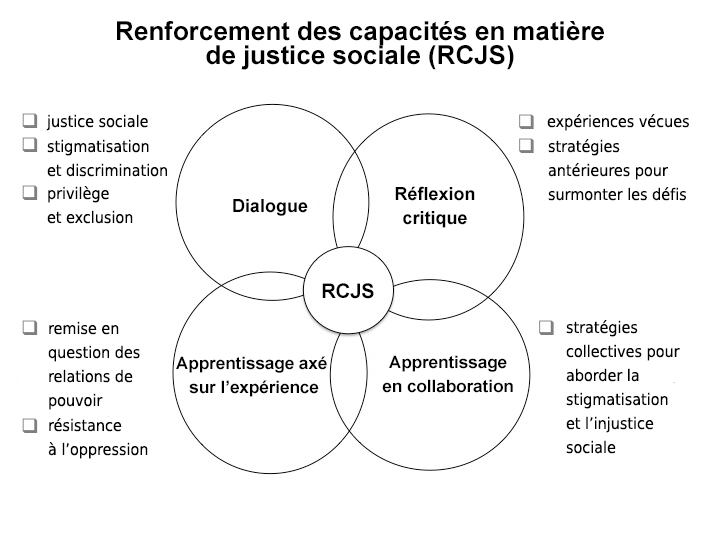

Le programme RCJS, qui se déroule également sur quatre journées et demie, est une formation qui vise à promouvoir une compréhension critique de la manière dont les relations de pouvoir inégales dans la société contribuent à l’exclusion sociale et à des disparités en matière de santé. Il utilise une approche d’apprentissage en collaboration axée sur le dialogue et la réflexion et favorise une empathie mutuelle chez les participants provenant d’horizons divers. La formation aide les participants à acquérir des compétences en intervention et en mobilisation communautaire (voir la Figure 2). Dans les séances du RCJS, les participants se familiarisent avec les concepts de justice sociale, d’équité et de déterminants de la santé. Grâce à des activités interactives dont des scénarios d’exclusion sociale fondés sur des preuves et des séances d’information sur la dynamique de groupe,5 on aide les participants à mieux comprendre comment fonctionnent les oppressions structurelles et comment la formation sociale façonne leurs réactions face à l’injustice.

La formation RCJS aide également les participants à réfléchir sur l’incidence de l’auto-stigmatisation et de la crainte de la divulgation sur les personnes vivant avec le VIH, ainsi qu’aux défis liés à une prise de position sur des questions controversées pour les dirigeants séronégatifs. En même temps, les participants ont l’occasion de partager leurs expériences personnelles et leurs histoires collectives de lutte contre la stigmatisation et la discrimination, et de cerner des éléments communs de stratégies et d’inspirations résilientes pour le changement. Dans le cadre de discussions en petits groupes et de jeux de rôles, les participants examinent les défis actuels qui compromettent leur bien-être et leurs relations; ils repèrent les obstacles individuels, collectifs et systémiques à l’équité en matière de santé, et élaborent des stratégies pour faire face à la stigmatisation et à la discrimination dans des situations réelles.

Comment a-t-on réalisé l’étude CHAMP?

Les participants – personnes vivant avec le VIH (PVVIH) et dirigeants communautaires séronégatifs – ont été affectés de façon aléatoire à un de deux groupes d’intervention – RCJS seulement ou ACT + RCJS. En tout, 66 participants ont pris part à l’étude, dont 35 PVVIH et 31 dirigeants communautaires séronégatifs.

Chacune des séances de formation était co-animée par deux membres de l’équipe de recherche et deux associés de recherche pairs séropositifs provenant d’une des trois communautés ethnoraciales visées. Chaque groupe de formation comptait de 10 à 15 participants. Des règles de base et des ententes de confidentialité ont été établies, et tous les groupes ont pris part à des exercices visant à susciter la confiance au début de la formation afin de créer un environnement d’apprentissage sécuritaire et ouvert.

À l’issue des séances de formation, les participants ont été invités à revenir pour deux séances de réseautage trois et neuf mois après la formation. Pendant ces séances, ils ont partagé comment ils ont appliqué les compétences acquises dans le cadre de l’initiative CHAMP dans leur vie personnelle et professionnelle et ont exploré des occasions d’actions conjointes.

D’abondantes données qualitatives et quantitatives ont été recueillies auprès des participants avant et après la formation – questionnaires contenant des échelles validées sur la stigmatisation liée au VIH, les attitudes et les intentions anti-oppression, la flexibilité psychologique et le sentiment d’autonomisation; et entrevues de groupes d’études pour capter les points de vue et les expériences des participants. Ces derniers ont également soumis des registres d’activités mensuels sur leur engagement à réduire la stigmatisation et à appuyer les activités liées au VIH pour une période de neuf mois après la formation.

Ce que nous avons découvert

Nos travaux de recherche ont démontré que le volet de l’étude où les participants ont pris part à la fois à ACT et à RCJS a permis de réduire la stigmatisation chez les participants après l’intervention. Les PVVIH ont fait état d’une baisse de l’auto-stigmatisation. Chez les dirigeants communautaires séronégatifs, nous avons constaté une stigmatisation réduite en matière de VIH/sida. Tous les groupes affichaient une amélioration significative en ce qui touche l’autonomisation et de la préparation à lutter contre la stigmatisation liée au VIH/sida.

Bien que des mesures quantitatives n’aient pas démontré une différence significative entre les groupes ACT+ RCJS et RCJS seulement, des données qualitatives des deux groupes d’étude ont montré que les participants qui ont aussi pris part à ACT ont mentionné comment les activités de ce programme leur avaient permis de surmonter la stigmatisation intériorisée, la honte et les valeurs contradictoires. Les participants au programme RCJS ont dit que cette formation les avait sensibilisés davantage à la discrimination systémique et les avait motivés à prendre part à des initiatives à l’échelon communautaire.

Les résultats de l’étude CHAMP ont non seulement révélé des changements dans les attitudes des participants et les mesures qu’ils comptaient prendre, mais également des changements comportementaux. Dans les neuf mois qui ont suivi la formation, les participants à CHAMP ont pris part à 1 090 activités regroupées en six domaines clés :

- Aborder la stigmatisation et la discrimination liées au VIH : Les PVVIH ont dit avoir dévoilé leur séropositivité à leurs partenaires, à des membres de leur famille, à leurs établissements d’enseignement et à leurs lieux de culte. Les participants séropositifs et les dirigeants communautaires séronégatifs ont fortement dénoncé le déni, l’ignorance et les mythes qui prévalaient au sujet du VIH/sida. Ils ont également milité pour des changements dans les politiques publiques au moyen de pétitions et de manifestations, et ont créé un espace au sein des groupes confessionnels pour promouvoir la sensibilisation au VIH et l’inclusion des membres vivant avec le VIH.

- Promouvoir l’éducation en matière de VIH : En plus de devenir des leaders et des éducateurs visibles, beaucoup de PVVIH ont aussi collaboré avec des dirigeants communautaires séronégatifs pour organiser des ateliers et événements éducatifs sur la prévention du VIH, l’anti-homophobie et la réduction de la stigmatisation dans leurs organismes de services, syndicats, églises et mosquées et dans le cadre de leurs congrès et conférences interconfessionnels.

- Défendre la justice sociale : Les participants ont confronté l’homophobie dans les milieux religieux et les établissements d’enseignement; ils se sont joints à des mouvements de justice sociale plus larges comme la défense de la santé des réfugiés et des droits des travailleurs migrants; et ils ont organisé des activités éducatives sur les questions liées aux GLBT, aux immigrants et aux réfugiés.

- Promouvoir les soins et le soutien pour les personnes vivant avec le VIH : Les participants ont collaboré et ont forgé de nouveaux liens d’aiguillage pour faciliter l’accès aux services de santé, sociaux et juridiques pour d’autres personnes vivant avec le VIH; beaucoup de participants se sont adonnés à des jeux de rôles sur la divulgation, ils ont fourni un soutien de pairs et préconisé la création de groupes de soutien dans les organisations confessionnelles

- Bâtir des réseaux communautaires : Les participants ont organisé de nombreux événements sociaux et communautaires conjoints et ont formé des groupes de travail permanents pour promouvoir différentes causes sociales comme les droits humains et la lutte contre la pauvreté.

- Promouvoir la résilience : Les participants ont dit avoir une meilleure affirmation de soi et un sentiment accru d’espoir et d’appartenance aux communautés; une meilleure capacité d’appliquer les compétences acquises dans le cadre de l’initiative CHAMP à l’école, au travail et dans leur vie personnelle; et une auto-efficacité accrue dans la poursuite de leurs objectifs de vie.

Un autre succès clé de l’étude CHAMP a été le processus de recherche à proprement parler. CHAMP nous a permis de créer de nouveaux réseaux et alliances au sein des organismes affiliés des participants et d’appuyer le leadership émergent parmi les participants et le personnel de l’étude. Pour plusieurs dirigeants séronégatifs, l’occasion de rencontrer et de discuter avec des PVVIH dans leurs propres communautés culturelles s’est avéré une expérience marquante qui a contribué à briser de nombreux stéréotypes et préjugés. Le facteur de connexion humaine était important pour aider les communautés et motiver les gens à passer à l’action. Même si le projet a officiellement pris fin, le réseau de participants CHAMP s’est maintenu et a formé quatre groupes de travail de projet pour poursuivre les initiatives de lutte contre la stigmatisation liée au VIH, promouvoir le soutien social et faire avancer la justice sociale.

Conséquences pour l’avenir

CHAMP a démontré qu’une formation qui permet de forger des partenariats intersectoriels, favorise un leadership visible chez les PVVIH et aborde les oppressions croisées est essentielle pour réduire la stigmatisation liée au VIH et promouvoir la prévention et le soutien en lien avec le VIH. L’approche détaillée de CHAMP permet de favoriser efficacement l’établissement de liens étroits entre les PVVIH et les dirigeants communautaires séronégatifs, liens qui sont essentiels pour transformer les attitudes et promouvoir des changements comportementaux en vue de réduire la stigmatisation liée au VIH et augmenter la prévention et le soutien. Des initiatives de formation anti-stigmatisation comme CHAMP devraient constituer une compétence de base pour les fournisseurs de services sociaux, de santé, d’établissement et de soins en lien avec le VIH afin de rehausser leur contribution à l’ensemble du continuum de soins liés au VIH.

Le modèle CHAMP a été adapté et appliqué pour aborder la stigmatisation entourant les maladies mentales dans les communautés asiatiques du Canada. Dans le secteur du VIH, le CAAT a intégré les interventions CHAMP à ses travaux pour aborder les questions liées à la dépendance et à l’utilisation de drogues ou d’alcool et appuyer les stratégies de réduction de la stigmatisation dans les réseaux provinciaux d’éducateurs en matière de VIH qui desservent les communautés africaines et caribéennes partout en Ontario. Une alliance communautaire d’organismes de lutte contre le VIH et de partenaires confessionnels vient d’être formée pour examiner d’autres moyens d’adapter les interventions de CHAMP et les transformer en des programmes de première ligne à l’échelon communautaire.

L’équipe de recherche CHAMP

L’équipe de recherche CHAMP, dirigée par le Dr Alan Li, le Dr Kenneth Fung et Josephine Wong, Ph.D., comprenait un partenariat de recherche communauté-université de 12 membres, dont des membres de cinq organisations ethno-raciales de lutte contre le sida (Asian Community AIDS Services, Africans in Partnerships Against AIDS, Alliance of South Asians AIDS Prevention, Black Coalition for AIDS Prevention, Centre for Spanish Speaking Peoples), des décideurs et des chercheurs des milieux universitaire et communautaire provenant des universités de Windsor et de Toronto et de l’Université Ryerson.

Prenant appui sur les principes de participation significative GIPA/MIPA, nous avons également mis sur pied un comité consultatif communautaire de 14 membres et une équipe de 6 employés dont un coordonnateur de projet et 5 associés de recherche pairs.

CHAMP a bénéficié d’une subvention de recherche communautaire (Fonctionnement) pour le VIH/sida des IRSC.

Figure 1 : Les six dimensions de la formation ACT (Acceptance Commitment Therapy)

Figure 2 : Dimensions clés de la formation Renforcement des capacités en matière de justice sociale ou RCJS

Ressources

Références

- Agence de la santé publique du Canada. Résumé : estimations de la prévalence et de l’incidence du VIH au Canada, 2014. Division de la surveillance et de l’épidémiologie, Lignes directrices professionnelles et des pratiques de santé publique, Centre de lutte contre les maladies transmissibles et les infections, Agence de la santé publique du Canada, 2015. Disponible à l’adresse : http://www.catie.ca/fr/ressources/resume-estimations-lincidence-prevalence-proportion-non-diagnostiquee-vih-canada-2014

- Li AT, Wong JP, Cain R, Fung KP. Engaging African-Caribbean, Asian, and Latino community leaders to address HIV stigma in Toronto. International Journal of Migration, Health and Social Care. 2016; in press.

- Harris R. ACT made simple. Oakland, CA: New Harbinger Publications, Inc.; 2009.

- Hayes S.C, Luoma JB, Bond FW, et al. Acceptance and commitment therapy: Model, processes and outcomes. Behaviour Research and Therapy. 2006;44(1):1–25.

- Wong JP, Li AT. The Exclusionary Circle Game: A tool to promote critical dialogue about HIV stigma and social justice. Progress in Community Health Partnerships: Research, Education, and Action. 2015;91(3):431–438.

À propos de l’auteur

Le Dr Alan Li est un médecin de soins primaires qui travaille au Centre de santé communautaire de Regent Park au centre-ville de Toronto. Il œuvre depuis plus de 25 ans auprès de la communauté GLBT et des organismes de lutte contre le racisme et le VIH. Le Dr Li est également un chercheur communautaire et le principal enquêteur de l’étude CHAMP financée par les IRSC.

Josephine Wong , inf. aut., Ph.D., est professeure agrégée à l’Université Ryerson (Sciences infirmières) et travaille avec les communautés marginalisées pour élaborer, mettre en œuvre et évaluer des programmes d’habilitation communautaires qui favorisent l’équité en matière de santé. Ses travaux de recherche portent principalement sur la migration, le VIH et la santé mentale.